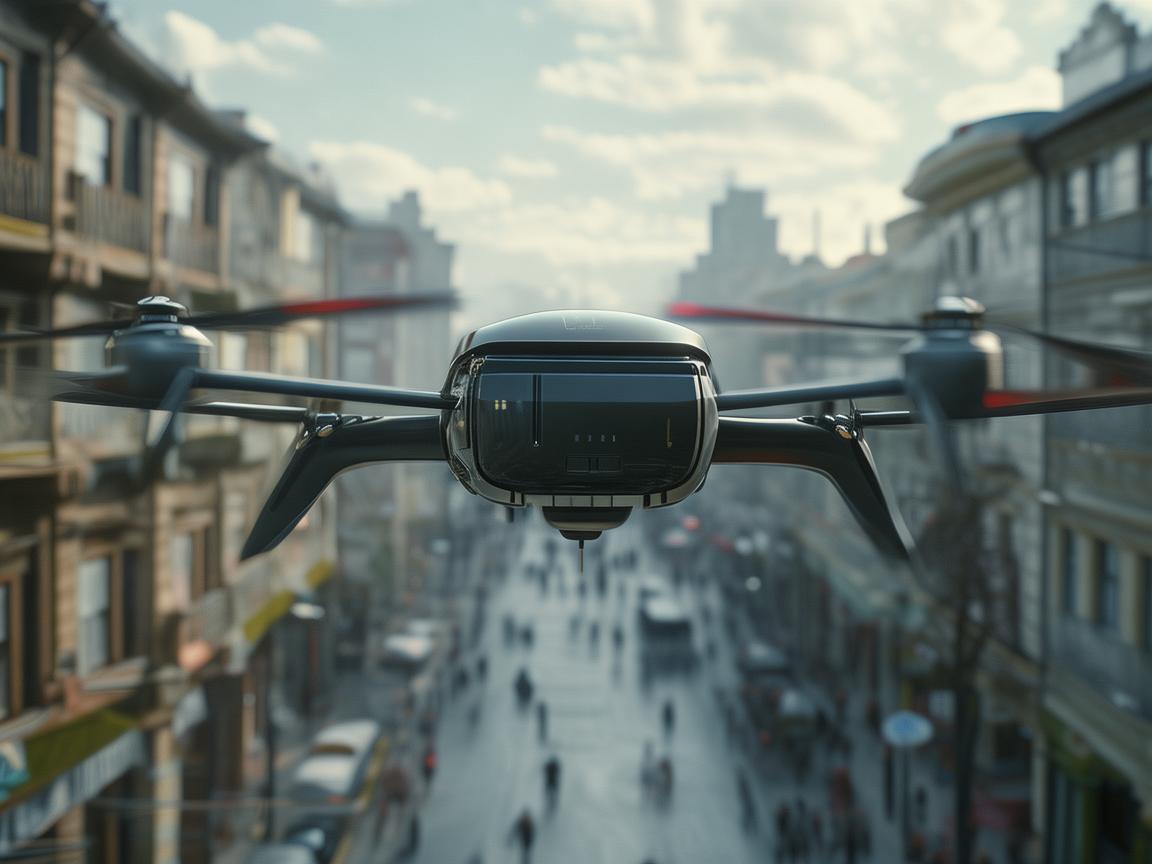

在文化街区,无人机作为一种高效、灵活的监控工具,被广泛应用于安全巡逻、交通管理以及环境监测中,随着其应用的深入,一个不容忽视的问题逐渐浮出水面——如何确保文化街区居民的隐私权在无人机监控过程中得到充分保护?

文化街区往往包含大量公共空间和私人住宅的混合区域,无人机在执行任务时可能无意间捕捉到个人活动或家庭生活的画面,这直接关系到居民的隐私权,技术上如何实现“可感知隐私”至关重要,即无人机应具备自动识别并避免拍摄私人空间的能力,这需要结合先进的图像识别技术和机器学习算法,使无人机能够根据预设的隐私区域规则,自动调整拍摄角度或停止拍摄。

政策与法律的滞后性也是一大挑战,关于无人机在文化街区使用的法律法规尚不完善,对于隐私侵犯的界定和处罚措施尚不明确,需要政府、行业组织以及技术专家共同参与,制定出既促进技术发展又保护个人隐私的法律法规。

公众的隐私意识提升同样重要,通过教育宣传,让居民了解无人机监控的必要性及其对个人隐私的影响,培养他们在享受便利的同时,也能自觉维护自身隐私的习惯。

无人机在文化街区监控中的隐私保护挑战涉及技术、法律和公众意识等多个层面,只有当这些方面协同作用,才能既保障文化街区的安全与秩序,又尊重和保护每一位居民的隐私权。

添加新评论